Geboren:

Geboren: um 699

Gestorben: wohl am 6. Sept. 772 in Füssen

Geboren in der Nähe des schweizerischen St. Gallen, wo er einige Zeit als Abt tätig war, wurde er um 725 in das Allgäu entsandt (Apostel des Allgäus).

Magnus heilt einen Blinden (Bereich Bregenz - Bodensee)

das Füssener Kloster St. Mang über dem Lech (1890)

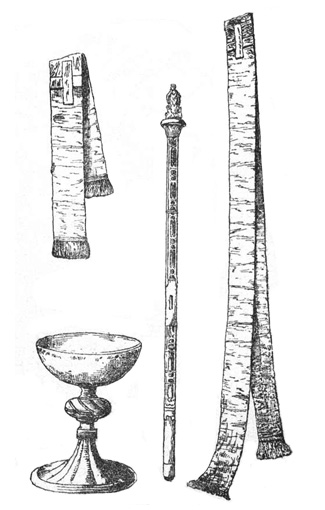

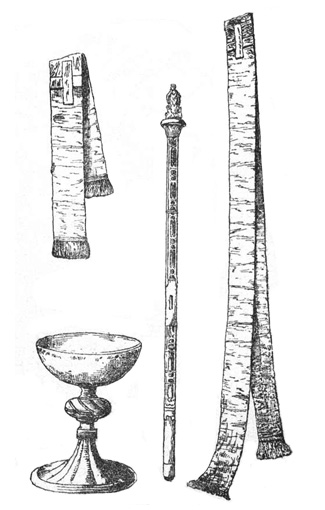

die im Füssener Kloster aufbewahrten Reliquien des hl. Magnus

Gallus und der Bär [

2]

Der Legende nach war er als Missionar mit seinen Begleitern Theodor und Tozzo (ab 772 Bischof von Augsburg) zuerst im Gebiet des Bodensees unterwegs und kam dann nach Kempten, das "von Schlangen und Gewürm verseucht ist". Magnus und seine Gefährten reinigen Kempten von dem Ungeziefer - gemeint wird damit im übertragenen Sinne das Heidentum - und sie lassen daraufhin Theodor als christlichen Missionar an diesem Ort zurück.

Mit seinem Mitbruder Tozzo tritt Magnus die Weiterreise an und trifft in Roßhaupten auf einen "Drachen" den er tötet.

In Waltenhofen bei Schwangau errichtet er schließlich eine erste Zelle, wobei er hier seinen Gefährten Tozzo zurück lässt. Alleine zieht er etwa um 746 weiter in die Wildnis um das Füssener Land. Dort vertreibt er die "Lechgeister" und begründet eine Klosterzelle, die dem göttlichen Erlöser geweiht wurde und aus der später das Benediktinerkloster St. Mang bei Füssen (Magnus von Füssen) hervorgeht.

Im Auftrag von Bischof Wikterp (erster Bischof von Augsburg) war er also im heutigen Ostallgäu tätig, kam aber immer wieder auch in das Gebiet von Reutte und Lechaschau.

Die Magnusvita

Die Magnusvita bietet als Legende kein getreuliches Bild der Person Magnus. Teile der Vita gelten als Abschrift der christlichen Lebensbeschreibung des Heiligen Gallus. Viele der Lebensdaten sind nur ungenau oder verzerrt wiedergegeben, stehen zeitlich in keinem Kontext zu seinem tatsächlichen historischen Umfeld. Vielmehr entstand das Werk nämlich aus einer

"umgedichteten, erhöhenden, verklärenden Volkserinnerung ein Jahrhundert nach seinem Tode" [

1] heraus.

Am Beginn zögerliche Christianisierung

Die unter den Schwaben 496 sitzen gebliebenen Romanen bewahrten,... [...] ...auch mitten unter den neuen heidnischen Nachbarn ihren christlichen Glauben...

...daß auch diese christlichen Romanen einigen Einfluß auf die Bekehrung ihrer schwäbischen Umgebung ausgeübt haben; nur dürfen wir uns diesen Einfluß nicht als bedeutend vorstellen; denn wie hätten diese armseligen Überreste (romanischer Siedler) auf die sie verachtenden Schwaben besonders einwirken sollen?...Aus: Geschichte des Allgäus, Franz Ludwig Baumann - 1881

Von Bären und Drachen

Magnus tritt auf seiner abenteuerlich anmutenden Reise häufig Drachen und Bären als Widersacher gegenüber. Das mythologische Fabelwesen einerseits und der starke und zottelige Bär auf der anderen Seite als überzeichnete Symbole.

Der Drache versinnbildlicht das Böse. Vor allem steht diese Figur aber für das zu bekehrende Heidentum.

Der Bär stellt den heidnischen Ureinwohner dar, der sich gutmütig von Magnus anleiten und zur Kultivierung des Landes verwenden lässt.

Jenem Bären begegnet man aber schon früher, in der

Vita des Gallus. Gallus nämlich war jener Wandermönch, der bereits im 7. Jahrhundert im Bodenseeraum wirkte und letztlich mit der Gründung des Klosters St. Gallen den eigentlichen Grundstein zur systematischen Christianisierung im heutigen Süddeutschen Raum, im Nordwesten Tirols und der Nordostschweiz legte. Von St. Gallen wanderte dann rund einhundert Jahre nach dem Tod des Gallus der knapp 50-jährige Magnus über Bregenz und Kempten in das östliche Allgäu um dort als Einsiedler im Raum Füssen seine Zelle zu errichten.

Das Christentum auf dem Vormarsch

...wichtiger als diese bischöfliche Thätigkeit war wohl der Einfluß der christlichen Oberherrn, der merowingischen Könige. Unsere Herzoge und Großen mußten wiederholt an deren Hofe erscheinen und sahen, daß alle, die unter den Franken vornehm und von Bedeutung waren, dem Christenthume angehörten...

...von da an gieng es mit der Bekehrung des Schwabenstammes rasch voran, denn im 7. Jahrhundert kamen neue, glaubenseifrige Apostel in das Land, welche die Bekehrung der heidnischen Schwaben geradezu als Lebensaufgabe ergriffen...

Aus: Geschichte des Allgäus, Franz Ludwig Baumann - 1881

Die Bekehrung zum christlichen Glauben setzte sich danach rasch zum vorherrschen Glaubensbekenntnis durch. Sind um 580 lediglich einzelne "dem falschen Glauben Hörige" in der Niederschrift des alamannischen Volksrechts erwähnt, so war um 660 schon die Mehrheit der Schwaben christianisiert.

Sprache des Frühmittelalters

Eine Sprachprobe aus dem Frühmittelalter (aus Baumanns Geschichte des Allgäus)

Fater unseer, thu pist in himile, wihi namun dinan, qhueme rihhi din, werde willo diin so in himile, sosa in erdu, prooth unseer emezhic kip uns hiutu, oblaz uns sculdi unseero, so wir oblazem uns sculdikem enti ni unsih firleiti in khorunka, uz erlosi unsih fona ubile. Amen.

Ungeziefer und Landplagen

Noch im 19. Jahrhundert wurden zur Fernhaltung von Landplagen wie etwa den Larven des Maikäfers durch die Gläubigen Prozessionen am 6. September zu Ehren des hl. Magnus begangen.

Ein Auszug aus dem Werk "Geographie und Geschichte von Tirol" des Autors Augustin Scherer von 1860:

"...der hl. Gallus zog in die Schweiz und gründete dort das Kloster St. Gallen. Der hl. Magnus aber zog durch das Lechthal und erbaute dort hart an der Grenze Tirols ein Kloster zu Füßen, wo er durch Heiligkeit und Wundergabe leuchtete. Durch diese Klöster wurde nun das Christenthum vorzüglich in Vorarlberg und im Lechthale ausgebreitet..."

Liste von Kirchen nach dem heiligen Magnus von Füssen

Deutschland

- St. Magnus (Altingen), Baden-Württemberg

- Magnuskapelle (Altusried), Bayern

- St. Ulrich und Magnus (Bodnegg), Baden-Württemberg

- St. Magnus (Dezion) in Altusried, Bayern

- Klosterkirche St. Magnus des Klosters Schussenried in Bad Schussenried, Baden-Württemberg

- St. Magnus (Gemeinderied) in Dietmannsried, Bayern

- St. Magnus (Sommersberg) in Dietmannsried, Bayern

- St. Magnus (Eschach), Bayern

- St. Mang (Füssen), Stadtpfarrkirche und ehemalige Klosterkirche des gleichnamigen Klosters, Bayern

- St. Magnus (Huglfing)

- Stadtpfarrkirche St. Nikolaus und Magnus (Immenstadt), Bayern

- St. Magnus (Kattenhochstatt), Bayern

- St. Mang (Kempten), Bayern

- St. Petrus und Magnus (Waltershofen) in Kißlegg, Baden-Württemberg

- St. Magnus (Kühbach), Bayern

- St. Magnus (Lenzfried) in Kempten (Allgäu), Bayern

- St. Magnus (Leubas) in Kempten (Allgäu), Bayern

- St. Magnus (Unterzeil) in Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg

- St. Mang (Regensburg), Bayern

- St. Magnus (Unterrammingen), Bayern

- St. Magnus (Wernau), Baden-Württemberg

- Magnuskirche (Worms), Rheinland-Pfalz

Österreich

- Pfarrkirche Ranggen, Tirol

- Pfarrkirche Tobadill, Tirol

Schweiz

- Kirche St. Mangen in St. Gallen

Quelle: wikipedia

Einzelnachweise

1. Geschichte des Allgäus (Band 1; S. 98)

2. Geschichte des Allgäus (Band 1; S. 124)