Start » Schnippsel » Aus Ettals Vergangenheit

Aus Ettals Vergangenheit

Serie im Ausferner Boten von 1926

Serie im Ausferner Boten von 1926

Kaiser Ludwig IV. der Bayer

Im Jahre 1327 unternahm der edle kraftvolle Fürst einen Heereszug nach Italien, um in diesem durch Parteien zerwüteten Lande die Ordnung wieder herzustellen und nach uraltem Brauche in der Hauptstadt der Christenheit die feierliche Krönung als römischer Kaiser zu empfangen. Mit Freuden wurde er von der kaiserlich gesinnten Bevölkerung in Oberitalien aufgenommen und zog unter dem Jubel derselben in Mailand ein. Tausende von Adeligen strömten ihm mit ihren Söldnerscharen zu und bald nach Anfang des Jahres 1328 wurde der König in der Peterskirche zu Rom mit größter Feierlichkeit gekrönt. Des Jubels ob dieses Ereignisses sollten sich Kaiser und Heerfolge nicht lange freuen. Robert, König von Neapel, des Neugekrönten mächtigster Feind, erhob sich gegen ihn mit starker feindlicher Macht und zog gegen Rom. Durch Umschnürung desselben war die Zufuhr von Lebensmitteln abgeschnitten, die Anführer der welschen Söldnerscharen waren treulose, unzuverläßliche Elemente, auf die sich der Kaiser nicht verlassen konnte. In ganz Italien erhob sich die Gegenpartei, ja selbst in Rom brach die Empörung aus. Der Kaiser verließ mit seinen Getreuen die ewige Stadt und kämpfte sich nach Oberitalien durch. Dort blieb er das folgende Jahr. Aber selbst auch da lehnte man sich gegen den Kaiser auf, Mailand verschloß ihm seine Tore, die Zahl seiner Feinde wuchs mit jedem Tag und die seiner bisher Getreuen sank von Woche zu Woche. Der Kaiser, den sein Gottvertrauen nie verließ, nahm im Kloster St. Viktor bei Mailand seinen Aufenthalt. Er geriet immer mehr in Bedrängnis und stand völlig ohne Mittel da, so daß eine Rückkehr nach Deutschland kaum möglich war.

Nun erzählen uns die alten Klosterchroniken von Ettal eine fromme Sage, nach welcher der Kaiser in seiner Not in einer der seligsten Jungfrau geweihten Kapelle in der Nähe seines Aufenthaltsortes sein Herz in vertrauensvollem Gebete zu Gott und der Gottesmutter erleichterte. Der Kaiser betete lange und sein Geist war völlig der Welt entrückt. Plötzlich hörte er nahende Schritte und ein Mönch stand vor ihm mit weißem Bart und Haar, ein liebliches Bild der Gottesmutter in den Händen haltend. In deutscher Sprache tröstete der Mönch den Kaiser, übergab ihm dann das Bild mit der tröstlichen Weisung, er möchte im Tale Ampherang, einem Orte seines Erblandes, ein Kloster nach St. Benedikts Regel stiften und dieses Bild der seligen Jungfrau der öffentlichen Verehrung aussetzen. Er und sein Gefolge werden dann glücklich zurückkommen in das Heimatland und Gott werde hiefür all sein Tun und Handeln segnen. Der erstaunte Kaiser gelobte feierlich den Wunsch des von Gott geschickten Greises zu erfüllen. Nachdem dieser die Worte des Kaisers vernommen, übergab er ihm freudestrahlend das Bild und verschwand auf geheimnisvolle Weise, so wie er gekommen. Mit einem Mal war beim Kaiser alle Betrübnis wie weggeblasen und er blickte frohgemut in die Zukunft. Das Bild ließ er unter ständiger Bewachung in der Kapelle anbringen. Wie ein Wunder war es anzusehen, als von diesem Tage an sich die Lage des Kaisers veränderte. Die Kassen füllten sich ganz unverhofft, Mut und Treue erfüllte neuerdings seine Scharen, die Feinde wurden vom Unglück verfolgt und die Möglichkeit der Rückkehr in das Land der Väter war bald geboten. Nach dreijährigem Aufenthalte in dem trügerischen Welschland kehrte endlich der Kaiser heim.

An der Grenze seines geliebten Bayernlandes angelangt, gedachte Ludwig sogleich die Erfüllung seines Gelöbnisses durchzuführen. Ein Jäger aus Ammergau, Namens Heinrich Vendt, machte den Führer über Partenkirchen durch die Schlucht des Kienbergs bis zur ersehnten Stätte. Das Tal Ampherang war damals eine Wildnis und übelberüchtigt durch Räuber und lichtscheue Elemente, die hier sich mit Vorliebe aufhielten. Das Tal führte auch einen zweiten Namen, den es später allgemein beibehielt und wegen der natürlichen Beschaffenheit angenommen hat. Unter der alten Benennung ist Ettal unbekannt geworden. Der Kaiser ritt mit einer kleinen Begleitung durch das Waldtal. Plötzlich hielt sein Pferd unter einer hohen Tanne und war nicht mehr vorwärts zu bringen. Es ließ sich auf die Vorderfüße nieder und hob den Kopf in die Höhe. Der Kaiser nahm dies als untrügliches Anzeichen an, daß hier die Stelle sei, woselbst das Marienbild angebracht werden soll. Er traf nun alle nötigen Anordnungen, damit alles rasch ins Werk gesetzt werde. Zuerst kam eine größere Zahl Holzknechte und lichteten den Wald. Die Arbeiten leitete der oben bezeichnete Jäger. Für diesen wurde ein Häuschen errichtet. Die Vorbereitungen zum Baue gingen rasch vor sich, so daß der Kaiser am 28. April 1330 bereits den Grundstein für das zu erstehende Kloster legen konnte. Dies geschah nicht in seinem Namen, sondern in feierlicher Weise im Namen der seligsten Jungfrau Maria. Bei diesem Akt war viel Volk aus dem ganzen Gau zusammengeströmt. Der Kaiser forderte es auf, fleißig mit Hand anzulegen bei der Kultivierung des Tales und bei Herbeischaffung des Materiales zum Baue von Kloster und Kirche. Das Volk sagte feierlich zu. Zum Lohne dafür bestätigte er alle alten Freiheiten und Rechte und verbriefte noch neue dazu.

Der Bau ging rasch vor sich. Nach Ablauf von zwei Jahren konnte das Gebäude schon bezogen werden. Ludwig verband mit dem Kloster auch ein Ritterstift für verdiente alte Kriegsmänner. 22 Benediktinermönche, wo von 14 Priester waren, u. 13 Ritter nahmen Besitz von der jungen kaiserlichen Stiftung im stillen Ettal. Zum Gründungsfonde für sein Kloster und Ritterstift bestimmte Kaiser Ludwig das Weide-, Forst- und Jagdrecht in dem umliegenden Alpengebirge und alle seine Erbgüter im Ammergau, welche sein Vater von dem unglücklichen Konradin, dem Letzten der Hohenstaufen, erhalten hatte. Ferners widmete er hiezu die Grafschaft Eschenlöh, mit Einschluß des alten Marktes Murnau, die er im Jahre 1382 von dem verschuldeten Hochstifte Augsburg zu diesem Zwecke an sich kaufte. Dazu fügte er noch im Jahre 1341 die Burg und das Dorf Möring am Lechrain, und im Jahre 1343 schenkte er dem Kloster "durch besunder Gunst, Gnad und Lieb", die er zu seinem Stift hatte ..... "ewiglich zu besitzen": Burg und Dorf Peiting mit allen Gütern, die dazu gehörten. Ebenso verlieh er dem Stifte die Vogtei über die Klöster Steingaden, Raitenbuch, Habach und über das zum Reiche gehörige Tal Ammergau; sowie die Patronatsrechte mehrer Pfarreien. Auch Ettal selbst mit Einschluß des Graswangertales wurde mit Einwilligung des Klosters Rothenbuch von der Pfarrei Ammergau getrennt, und im Jahre 1343 durch Bischof Leutpold von Freysing zu einer eigenen Pfarrei erhoben, die durch einen Priester des Klosters versehen werden sollte.

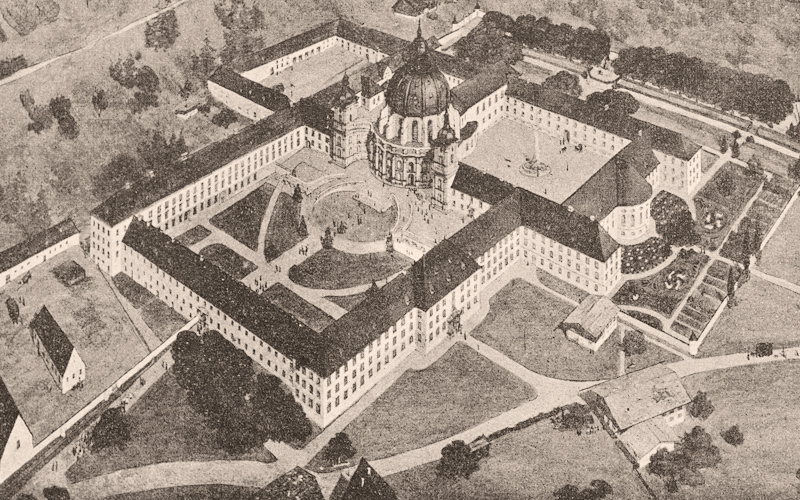

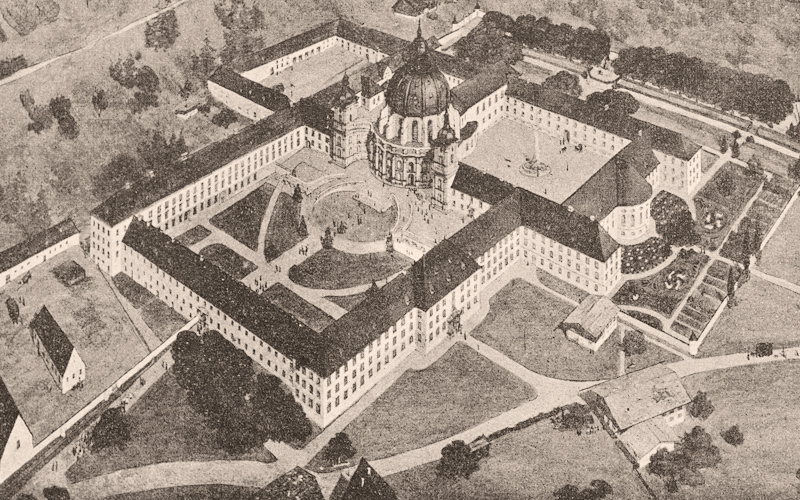

Ettal in einer Planungsansicht von 1710

So ward demnach das Stift von seinem Begründer mit wahrhaft kaiserlicher Freigebigkeit und Huld ausgestattet und zeigte bald prächtige Ansätze zu einer erfreulichen Blüte. Jedoch sollte diese nicht von langer Dauer sein, denn mit dem bald erfolgten Ableben des Kaisers am 11. Oktober 1347 änderten sich für dasselbe die Verhältnisse. Mit dem kaiserlichen Stifter zugleich schien alle Wohlfahrt des Stiftes zu Grabe gegangen zu sein. Die Söhne des Kaisers, die gegen den Rat ihres Vaters d. Bayerland wieder unter sich teilten, waren wegen der mancherlei Bedrängnisse u. Verwicklungen, in die sie gerieten, immer Geldes und Gutes bedürftig und zogen den größten Teil dessen, was die Güte und der geistliche Opfersinn des Vaters dem Stifte zugewendet hatte, allgemach wieder an sich. Infolgedessen löste sich das Ritterstift gänzlich auf. Auch dem Kloster drohte der Untergang. Eberbard, der zweite Abt, der nach dem ersten Abte des Stiftes, Friedrich Henrichsreutter, aus dem Kloster Reichenbach berufen, das den schwersten Stürmen ausgesetzte Kloster verwaltete, sah sich der schweren Aufgabe nicht gewachsen und ging wieder in sein Stammkloster Niederalteich zurück. Unter der Regierung des dritten Abtes Jodok Angerwang, eines prachtliebenden Mannes, mehrte sich nur noch die Schuldenlast; weshalb derselbe nach 4 Jahren seiner Würde entsetzt und die Klosterverwaltung weltlichen Pflegern aufgetragen wurde . Doch diese hausten noch übler und brachten das Kloster ganz an den Rand des Unterganges. Nur noch etwa 4 bis 5 Mönche harrten standhaft aus in Not und Bedrängnis.

Die schweren Zeiten, die über das junge Stift hereingebrochen waren, sollten jedoch von nicht zu langer Dauer sein. Kaiser Ludwigs ältester Sohn, Ludwig der Brandenburger, kam zur Erkenntnis, daß es eine Gewissenspflicht sei, das vom Vater geschaffene großartige Werk nicht dem Verfalle preiszugeben. Er wollte gutmachen, was von anderer Seite an dem Stifte vernachlässigt und versäumt wurde. So weit es möglich war, wurden Güter und Rechte dem Kloster zurückerstattet. Auch gab er die Verwaltung wieder in die Hände eines Geistlichen, und zwar eines dazu vorzüglich geeigneten Mannes. Dieser war Konrad Kammersbrucker, ein Benediktiner aus dem Kloster Tegernsee.

Nachdem derselbe 4 Jahre als Hausmeister vortrefflich gewirtschaftet hatte, wurde ihm im Jahr 1360 die abteiliche Würde übertragen. Er sicherte zuvörderst durch einsichtsvolle Haushaltung den Bestand des Klosters. Dann begab er sich selbst nach Rom und erhielt im Jahre 1386 die päpstliche Konfirmation der Stiftung. Nach seiner Rückkehr traf er alle Anstalten zur feierlichen Einweihung der Klosterkirche. Dieselbe erfolgte am 5. Mai 1370 - 22 Jahre nach dem Tode des kaiserlichen Stifters - durch den Fürstbischof Paulus von Freysing in Gegenwart des Herzogs Stephan, des zweiten Sohnes des Klosterstifters.

In Friede und Wohlstand erblühte das Kloster in den nun folgenden Zeitperioden. Mit klugem Eifer widmeten sich die Insassen des Klosters ihrem Berufe und der Erhaltung und Mehrung des Ansehens und des inneren und äußeren Wohlstandes des Klosters. Die Ordens- und Hausregeln wurden strenge eingehalten. Die Wissenschaft fand in Ettal eine besondere Pflegestätte, besonders zur Zeit des hochgelehrten Abtes Ulrich Höchenkirchner, der auch an der allgemeinen Kirchenversammlung zu Konstanz teilnahm. Das Kloster genoß in ganz Süddeutschland einen ganz besonderen Ruf und erhielt zahlreichen Besuch aus fürstlichen Kreisen, so z. B. im Jahre 1551 durch König Philipp von Spanien, Kaisers Karl V. Sohn und a. m.

Bald folgten aber Jahre der Bedrängnis und der Schrecken. Im Jahre 1552 stürmte eine Abteilung Kriegsvolk des Kurfürsten Moritz von Sachsen das Klsoter, das bis in die bayrischen Hochlandstäler vorgedrungen war. Sie raubten kirchliche Geräte, verschiedene Wertsachen und jagten die Mönche aus dem Kloster fort. Aus dem Maierhof des Klosters schleppten sie das Vieh fort.

Besonders hart mitgenommen wurde aber das Kloster in dem folgenden Jahrhunderte beim Einfalle der Schweden in Bayern, so im Jahre 1632 am 4. Juni, woselbst der Schaffner des Klosters und ein Diener von den feindlichen Horden erschossen wurden. Als Denkmal an diesen Einfall wurde im Klosterhofe eine Säule errichtet. In den folgenden jahren wurden die Besitzungen des Klosters von feindlichen Abteilungen stark verwüstet und hart mitgenommen, so daß es als völliges Wunder anzusehen war, wenn das Stift nicht vollends zugrunde ging. Uebrigens ist im Laufe dieses Jahrhunderts auch das Kirchlein des hl. Kreuzes, wo der Gottesacker sich jetzt befindet, von Abt Leonhard erbaut worden. Abt Vigilius erhielt von Rom die Gebeine der hl. Märtyrer Epiphanius und Marzellinus, und versah das Gotteshaus mit kostbaren Zierden. Abt Benedikt II. stellte das Bräuhaus und die ganze Nordseite des Klosters vom Grund aus neu her: in der Kirche aber errichtete er 4 neue Altäre, auf welchen die Leiber der hl. Märtyrer: Alexander, Felix, Bonifazius und Saturnus, von Rom gekommen und aufs kostbarste gefaßt, zur frommen Verehrung aufgestellt wurden. Abt Roman, dessen Wappen noch ober dem Hoftore ersichtlich ist, förderte aufs eifrigste die wissenschaftliche Bildung des Religiösen und ist sozusagen auch als der Begründer der großartigen Klosterbibliothek anzusehen. Kluge Haushaltung und die Wohltätigkeit der Landesfürsten und anderer Gönner machten solche Ausgaben für alles Schöne und Nützliche möglich.

Besonders schwere Zeiten brachte dem Kloster das achtzehnte Jahrhundert. Schon zu Anfang dieses Zeitraumes hatte Ettal mit dem gesamten Bayernlande schwere Kriegsdrangsale zu bestehen. Nach dem verunglückten Heereszuge des Kurfürsten Max Emanuel in unser Heimatland Tirol und desselben Rückkehr, rückten sogleich die Oesterreicher und der Tiroler Landsturm über die Grenze nach. Nachdem dieser am 27. August 1763 die Schanze am steinernen Brücklein unterhalb Farchant erobert hatte, verwandte sich ein Teil derselben unter Baron Heindl gegen Ettal. Der Großteil der Klosterinsassen flüchtete beim Herannahen des Feindes in die Berge. Nur der mutige Prior Emilian, ein Laienbruder und einige Diener blieben zurück: Der Prior ging den Herannahenden entgegen, hieß sie im Namen des Stiftes willkommen, wies dem Anführer die kaiserlichen Freiheits- und Stiftsbriefe vor, worauf eine Art Kapitulation geschlossen wurde, vermöge welcher gegen Erlegung von 5000 fl. Brandschatzung das Kloster vor Brandlegung verschont bleiben solle. Nach gastlicher Bewirtung zogen die Feinde weiter. Ungeachtet dieser Kapitulation geschah anfangs Hornungs 1704 ein neuer feindlicher Einfall. Der kaiserliche Obrist-Wachmeister Dominique kam mit einem großen Heerhaufen und forderte abermals 6000 fl. Brandschatzung und überdies noch 200 Dukaten für die Verpflegskassa. Ehe er aber das Verlangte in Empfang nehmen konnte, wurde er durch die in Ammergau einrückenden kurbayrischen Soldaten vertrieben, schleppte jedoch 2 Mönche als Geiseln mit nach Tirol. Von dort her ängstigte er durch wiederholte Drohbriefe das Kloster um die Bezahlung der Kontribution, welche endlich geleistet wurde. Uebrigens erhielt Abt Romuald durch kluge Vorsicht, durch erwirkte kaiserliche Schutzbriefe, durch Volksbewaffnung und angelegte Verhaue, das Klostergebiet unversehrt, während bayrische Landschaften und Klöster ringsumher unter den schwersten Kriegsgräueln zu leiden hatten.

Als gegen Ende des Jahres 1705 die bayrischen Bauern gegen die kaiserliche Herrschaft aufstanden, hielt Abt Romuald mit aller Kraft seine Grund- und Gerichtsuntertanen von der Teilnahme zurück und erwarb sich dadurch Gundst und milde Behandlung von Seite der kaiserlichen Behörden.

Nun folgte eine zweite Periode des Blühens und Gedeihens für das Stift unter dem hochgelehrten und unternehmungstüchtigen Abte Placidus Seiz. Dieser war vor seiner Berufung zum Abte Professor in Salzburg und zweimal Rektor der hohen Schule daselbst. Bald nach seinem Antritte gründete er in Ettal eine Ritterakademie, welche als eine der ausgezeichnetsten Erziehungsanstalten in Europa galt und von Söhnen aus den vornehmsten Adelsgeschlechtern besucht wurde. In dieser Adelsschule wurde auch ein Abkömmling des kaiserlichen Stifters Ludwig erzogen, nämlich Franz Marquard, Graf von Wartenberg, welcher von Herzog Ferdinand, einem Bruder des Herzogs Wilhelm des Frommen abstammte.

Zu jener Zeit herrschte im Ettal ein ungemein reges Leben. Die Klostergemeinde zählte 43 Religiösen, in der Erziehungsanstalt über hundert Zöglinge mit einem Stabe von Hofmeistern, Sprachlehren, Fecht- und Turnmeister und einer großen Anzahl Diener...

Als im Jahre 1740 der österreichischen Erbfolgekrieg ausbrach, kam die Akademie in Ettal wieder in Abnahme. Den Todesstoß aber erhielt sie am 29. Juni 1744. Am Abende dieses Unqlückstages brach im Kloster ein Brand aus, dem infolge des herrschenden Windes Kirche und Kloster zum Großteil zum Opfer fielen. Der größte Teil des Kirchenschatzes wurde vom Feuer verzehrt. An die Weiterführung der Akademie war nicht mehr zu denken. Es fanden sich aber bald hohe Wohltäter im In- und Auslande und es gelang dem Abte Benedikt den III. nach unsäglichen Mühen daß Kloster wieder aufzubauen und die Kirche in der Form wie sie jetzt besteht, herzustellen. Abt Bernard II. vollendete dann die innere Ausstattung der Kirche. Unter ihm begann auch der Bau einer eigenen Gnadenkapelle für das wundertätige Marienbild, welche aber erst unter Abt Alphons Hafner von Reutte vollendet wurde. Die feierliche Uebersetzung des Gnadenbildes der Gottesmutter erfolgte am 15. August 1790.

Der vollständige Ausbau der äußeren Ansicht der Kirche sowie der beiden beabsichtigten Türme geriet bei der Unzulänglichkeit der Mittel ins Stocken.

Das Jahr 1803 war für das schöne und mit soviel Opfer errichtete Kloster ein Unglücksjahr, denn es brachte der Klostergenossenschaft unverschuldete Vernichtung. Eines Tages erschien unvermutet und unangemeldet der Landrichter von Hohenschwangau als behördlich bestellter Aufhebungskommissär Theobald Thoma. Der damalige und letzte Abt, Alphons Hafner, war ein grundgelehrter Mann. Er wurde durch den Aufhebungsbefehl so entmutigt, daß er plötzlich heimlich und allein das Kloster verließ, bevor eigentlich die Anfhebungsverordnung in Kraft getreten war. Der Aufhebungskommissär ging bei Durchführung des Auftrages nicht mit Gehässigkeit und Schonungslosigkeit vor, wie dies vielfach an anderen Klöstern geübt wurde und hätten manche Erleichterungen erreicht werden können, wenn der Abt im Stifte verblieben wäre. Das Klostergut wurde als Staatseigentum erklärt. Die schönen und ausgedehnten Waldungen bildeten nun die Domäne Ettal. Das Klostergebäude, das Bräuhaus, der Maierhof und ein ansehnlicher Gutskomplex verblieben noch bis zum Jahre 1811 im Besitze des Staates, ging dann durch Kauf an den General-Postdirektionsrat von Elbing über, von dem es dann dessen Enkel August v. Bauer-Breitenfeld übernahm. Später kam der herrliche Besitz an den Grafen Pappenheim und Ende des vergangenen Jahrhunderts an Freiherrn von Kramer-Klett.

Das zum Teile demolierte Gebäude der früheren Abtei Ettal wurde samt Grnd- und Waldbesitz von der Abtei Scheyern käuflich erworben und am 6. August 1900 wieder als Kloster eröffnet.

Nach der Erlösung des Klosters im Jahre 1803 zerstreuten sich die meisten Ordensmitglieder nach allen Weltgegenden und wirkten als Seelsorger und Jugenderzieher weiter. Einige jedoch konnten sich von der liebgewonnenen Stätte nicht trennen und verblieben mit Erlaubnis der Regierung bis zu ihrem Tode in Ettal. Im Jahre 1822 wurde ein Teil des Klostergebäuedes abgebrochen. Mehrere Nebengebäude des Klosters aber, sowie die meistens in Parzellen von 3 Tagwerken abgeteilte große Wiese und andere Grundstücke wurden schon im Oktober 1803 an die Meistbietenden einzeln verkauft. Bald siedelten sich in dem engen Tale eine Anzahl von Familien an. Für die seelsorgliche Leitung derselben, wie der uralten Haushaltungen in Graswang, wurde dadurch Fürsorge getroffen, daß die bald nach Stiftung des Klosters errichtete Pfarrei Ettal forterhalten und organisiert wurde.

Die herrliche Kirche, bei der Auflösung des Klosters von allen kostbaren Zierden und wertvollen Paramenten entblößt, wurde hernach mehrere Jahre hindurch auch in ihren Baulichkeiten gänzlich vernachlässigt. Endlich im Jahre 1815 wurde auf hohe Fürsprache die Verbindlichkeit des Staates zu ihrer Erhaltung anerkannt und wurde dann auch getreulich erfüllt. Mit anerkennenswerter Sorgfalt haben in den folgenden Zeitabschnitten die Baubehörden für Verschönerung und Ausstattung des erhaben schönen Gotteshauses ihrer übernommenen Verpflichtung entsprochen, Die kostbarsten Schätze verblieben zum Glücke bei der allgemeinen Ausräumung der Kirche erhalten und zwar das Gnadenbild die kunstvollen Kuppel- und Altargemälde und die wertvolle Orgel.

Der letzte Abt, Alfons Hafner, flüchtete sich in seine Heimat nach Reutte und begab sich bald darauf nach Italien, woselbst er im Jahre 1807 in Padua in klösterlicher Zurückgezogenheit, sich um das herrliche Ettal in Gram verzehrend, selig im Herrn entschlief. Er stammte aus einer Lehrerfamilie, wovon sieben Kinder sich dem geistlichen Stande widmeten. Vier Sohne wurden Priester, drei Töchter gingen ins Kloster. Der älteste der Brüder war Aemilian Hafner, der letzte Abt des Benediktinerstiftes St. Mang in Füssen, bekannt und geschätzt bei seinen Zeitgenossen wegen seiner hohen Gelehrsamkeit und Tüchtigkeit. Er brachte das Stift zu besonderer Blüte, errichtete daselbst eine vielbesuchte Lateinschule, lebte nach der Aufhebung des Klosters in Reutte (Isserhaus) und starb im Jahre 1823 im Alter von 87 Jahren. Er genoß in Reutte ganz besondere Verehrung wegen seines heiligmäßigen Lebenswandels und seiner großen Wohltätigkeit. Eine Schwester, Marianna, verehelichte sich mit dem Besitzer der seinerzeit berühmten Hüttenmühle bei Pflach, Großmutter des hier verstorbenen Rechsanwaltes Dr. Schennich, bezw. Urgroßmutter des Innsbrucker Musikdirektors Emil Schennich.

Besondere Erwähnung verdient, daß die Bürgerschaft von Reutte im Pestjahre 1611 einen alljährlich stattfindenden Bittgang nach Ettal feierlich gelobte. Sie stiftete auch aus diesem Anlasse zwei große Messingleuchter, welche in der Kirche in Ettal Aufstellung fanden. Bei der Auflassung des Klosters wurden dieselben von dem Ratsbürger Josef Anton Naus von Reutte rückgekauft und befinden sich seither in der Dekanatpfarrkirche in Breitenwang.

An der Ausschmückung der Kirche haben sich tirolische Künstler hervorragend beteiligt. Das Gewölbe derselben schmückt ein herrliches Freskogemälde von Jakob Zeiller aus Reutte, die Glorie der Heiligen aus dem Benediktinerorden darstellend. Von ihm stammen weiter ein Altarblatt auf der Evangelienseite, den hl. Korbinian (Grinwald und Pilitrud zu dessen Füßen) darstellend. Bemerkenswert ist auch die Freskomalerei von ihm in fünf Abteilungen in der auch besonders sehenswerten Sakristei. Auch Martin Knoller, diese Leuchte am Künstlerhimmel ist mit einigen prachtvollen Altargemälden vertreten.

Im Jahre 1907 wurde das bisherige Priorat (seit der Wiedererrichtung) zur Abtei erhoben. Erster Abt ift hochw. Herr Prälat P. Willibald Wolfsteiner. Ein Teil des Klosters und des Institutes, sowie das Gymnasium wurden neu gebaut.

Und nun möge Ettal als Pflanzstätte der Jugenderziehung, Jugendbildung und des geistigen Fortschrittes blühen und gedeihen zum Segen des deutschen Volkes immerdar.