Bschlabs, Boden, Aschlen, Sack, Windegg, Mitterhof, Taschach, Egg, Zwieslen, Brandegg, Unterhaus, Pfafflar, Ebele

Namensherkunft

Der Ortsname von Pfafflar leitet sich vom rätoromanischen

pabulariu (Futterstadel) ab. Bschlabs wird 1448 erstmals urkundlich als

Bislaves erwähnt.

Rätoromanischer Einfluss und die bayerische Besiedelung

Das Volk der Rätoromanen stammt ursprünglich aus dem Bereich des Unterengadin und breitete sich in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends nach Christus gegen Norden hin bis in das Vorarlberger Montafon und im Oberinntal sowie

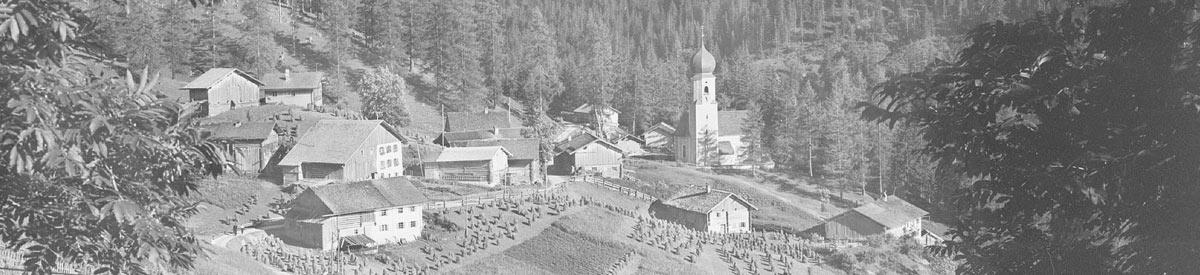

das alte Bauernhaus in Pfafflar wird heute nur noch als Ferienhaus genutzt

später über den Landecker Raum hinaus aus.

Etwa um 1280 kamen sie als Religionsflüchtlinge, auf Betreiben der Herren von Starkenberg, mitsamt ihren Viehbeständen über das Hahntennjoch (früher als Hohentennen bezeichnet) in das obere Gebiet des Lechtaler Seitentales um dieses vormalige Alpgebiet der Imster als Siedlungsraum zu nutzen. Bereits 1284 wird von vier Schwaighöfen berichtet.

Tirol und Vorarlberg; Johann Jakob Staffler (1841)

"...Pfafflar soll, wie die Sage geht, einst dem Markte Imst als eine Alpe angehört haben, und von diesem, einigen bei den schweizerischen Religionsverfolgungen ausgewanderten Engadiner-Familien zum Wohnsitze und zum Anbaue überlassen worden sein..."

Die romanisierten Räter waren auf Grund ihrer Herkunft aus der heutigen Ostschweiz Experten auf dem Gebiet der Alp- und Milchwirtschaft. Dieses Wissen gaben sie später an die bayerischen und alemannischen Kolonisten weiter, in dem vermutlich die rätoromanischen Volksgruppe im Laufe der Zeit aufging.

Der rätoromanische Einfluss zeigt sich speziell in den rechtsseitigen Seitentälern des Lechtals bis hinab nach Fallerschein und spiegelt sich in den Ortsnamen wieder.

Bis 1938 war Pfafflar ein Teil der Gemeinde Imst und noch nicht dem Bezirk Reutte zugehörig.

Kirchengeschichte

Klaviatur der Bodener Orgel

Bodener Orgel

recht eigenwillige Interpretation der Pfafflarer Tracht - etwa 1800

Pfafflarer Tracht

Etwa um das Jahr 1640 wird die Kaplaneikirche

Maria Schnee in Bschlabs gebaut, welche im 18. Jahrhundert vergrößert wurde.

In Boden wird 1742 erstmals eine Kapelle urkundlich erwähnt. 1808 wird Boden zur Kaplanei und erhält kurz darauf mit Johann Leitgeb seinen ersten Kaplan. 1836 wird die kleine Kapelle abgerissen um an deren Stelle einen größeren Neubau zu errichten. 1838 wird die Kirche nach Plänen und unter der Führung von

Anton Falger neu aufgebaut. 1843 spendeten die Bewohner von Boden für eine Orgel, welche aus dem Altbestand des Vorgängerbaus der abgetragenen Pfarrkirche von

Häselgehr angekauft wurde. Die Orgel stammt aus den Jahren um 1720 und ist damit die älteste erhaltene Kirchenorgel des Bezirks Reutte.

Bergbau

Auch in der Gemeinde Pfafflar wurde Bergbau betrieben, etwa am über Boden aufragenden Rötkopf, wo noch heute Stollen zu finden sein sollen. Gefördert wurde wohl vorwiegend Galmei und Blei. Mehr zum Thema

Bergbau im Außerfern.

Darüber hinaus sind aber auch mehrere Kalkbrennöfen im Tal überliefert. Etwa jener unterhalb der Hofgruppe Brand, oder der Ofen im Hölltal am Streimbach gelegen. Zu letztgenanntem Kalkbrennofen führte wohl auch eine heute nicht mehr erhaltene Wegtrasse hinauf nach Bschlabs.

Lawinen

Speziell über das schon vorgeschichtlich begangene Hahntennjoch kam es immer wieder zu Unfällen mit Lawinen und Muren, welche eine große Anzahl an Leben forderten. Lawinenabgänge auf den Ort selbst wurden in den Jahren 1935 und 1984 in der Dorfchronik festgehalten.

Tirol und Vorarlberg; Johann Jakob Staffler (1841)

"...Die Gegend ist unwirthlich und kalt, der Boden dürr und unfruchtbar; außer Erdäpfeln und spärlicher Gerste gelangt keine Frucht zur Reife. Erleiden die Futterkräuter einen Mißwachs, dann ist das Elend dieser armen Leute vollendet. Aeußerst drückend, und lange andauernd ist dort der Winter. Oft geschieht es, daß das Thal wegen der großen Schneemassen wochenlang gesperrt, und von aller Verbindung abgeschnitten ist...."

Aufgelassen

1894 endete die Nutzung von Pfafflar als Dauersiedlung und die letzten Bewohner zogen in das weiter unten liegende Dorf Boden. Nur noch im Sommer fanden die rustikalen Holzhäuser eine Nutzung.

Aus: Ausserferner Nachrichten, vom 2. Juni 1951

"...nun wird es mit dem lange ersehnten Seilaufzug von Boden nach der Sommersiedlung Pfafflar doch ernst. In vielen Schichten haben die Bauern die Trasse für den Aufzug ausgeholzt. Frächter Perle hat mit seinem Traktor das Material für den Aufzug von Elmen nach Boden geschafft. Welche Bedeutung dieser Aufzug für die Bodener hat, kann man ermessen, wenn man weiß, daß bisher das ganze in Pfafflar eingebrachte Bergheu dort oben verfüttert werden mußte und bis in den Spätherbst die Bodener gezwungen waren, einen doppelten Haushalt zu führen bzw. ständig auf- und abzusteigen.

Wenn dieses Werk getan ist, ist eine der schwerten Sorgen der armen Bergbauern beseitigt. Freilich bleibt immer noch der viel diskutierte Ausbau der reichlich und günstig gegebenen Wasserkräfte, auf den die Pfafflarer immer noch hoffen. Freilich könnte diese große Aufgabe die kleine Gemeinde ohne Hilfe nicht bewältigen. Auf die Dauer aber wird es doch nicht so bleiben können, daß für die Säge, die Mühle und andere maschinelle Einrichtungen die im Betrieb kostspieligen Dieselmotoren verwendet werden, während der starke Bergbach seine Wasser ungenützt sozusagen vor der Haustür vorbeirauschen läßt..."

Straßenverbindung

Außferner Bote vom 21. Dez. 1927

Elmen. (Eine Straße für das Pfafflar.) Das weltabgelegene Pfafflar, ein Seitental des Lechtales, das jedoch zum Bezirke Imst gehört, strebt nunmehr auch die Erlangung einer einigermaßen praktikablen Straße an. Pfafflar ist nur von Imst über den Hohentennen oder von Elmen im Lechtal erreichbar. Die Verbindung mit Imst durch eine bessere Karrenstraße wurde schon seit Jahrzehnten angestrebt, konnte bis heute jedoch nicht erreicht werden. Man spricht davon, daß von Oberinntal aus eine großzügige Automobilstraße Imst — Hohentennen — Pfafflar — Elmen — Hornbachtal — Obersdorf propagiert werde. Bis diese zur Verwirklichung kommt, dürfte es jedoch noch lange dauern. Deshalb werden die Pfafflarer vorerst das Projekt für eine Straße Boden — Bschlabs — Elmen ausarbeiten lassen, da sie hoffen, diese Straße unter Inanspruchnahme von Bundes- und Landesbeiträgen in absehbarer Zeit erreichen zu können.

1930 begann der Bau eines etwa 2,5 Meter breiten Karrenweges aus dem Lechtal bis nach Bschlabs. 1935 erfolgte der Beginn des Ausbaues einer Verbindungsstraße zwischen Bschlabs und Boden.

1937 fuhr dann der erste Personenkraftwagen über die schmale Straße nach Bschlabs und erst 1950 kam der motorisierte Verkehr weiter bis nach Boden.

Als vorläufig letzter Schritt wurde 1969 die Hahntennjochstraße eröffnet und fortan in den Sommermonaten als Ausflugsstrecke und als schnelle Verbindung zwischen dem Lechtal und Imst genutzt.

dazugehörige Themen

Ein vergessenes Hochtal - Aufsatz von Albert Lechleitner (1948)

Bilder

erste urkundliche Erwähnung: 1284 (Pavelaers)

Fläche: 33,62km²

Höhe: 1314m

Ortsteile: Bschlabs, Boden, Aschlen, Sack, Windegg, Mitterhof, Taschach, Egg, Zwieslen, Brandegg, Unterhaus, Pfafflar, Ebele

erste urkundliche Erwähnung: 1284 (Pavelaers)

Fläche: 33,62km²

Höhe: 1314m

Ortsteile: Bschlabs, Boden, Aschlen, Sack, Windegg, Mitterhof, Taschach, Egg, Zwieslen, Brandegg, Unterhaus, Pfafflar, Ebele